감독 '미야자키 다이스케'(MIYAZAKI Daisuke)

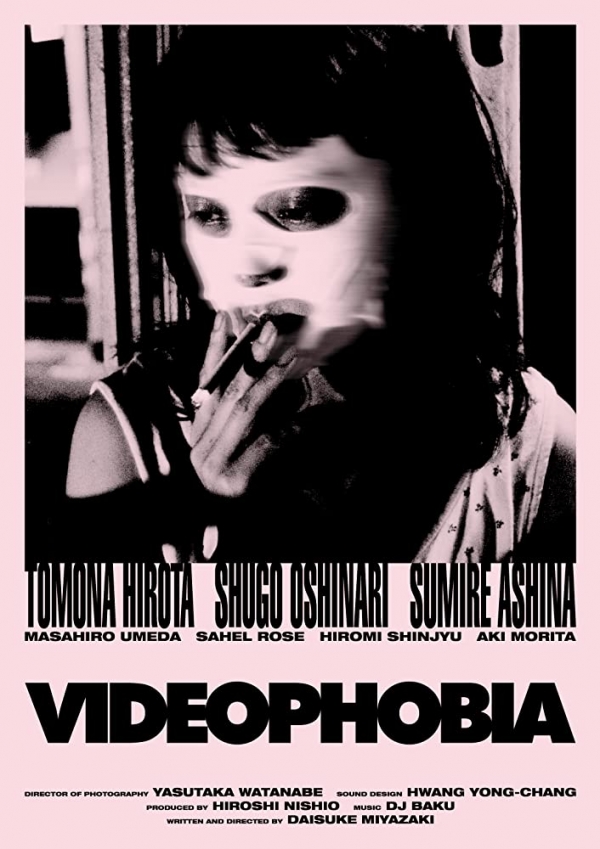

영화 <비디오포비아>는 제21회 전주국제영화제 '월드시네마 - 극영화' 섹션 초청작으로, '미야자키 다이스케'(MIYAZAKI Daisuke)이 연출했다.

지난해 몬트리올 독립영화제(Festival du nouveau cinéma 2019, FNC)에서 세계 초연을 시작으로, 올해 초 제15회 오사카 아시아영화제에 이어 이번 전주국제영화제에서 소개되는 <비디오포비아>는 <야마토>(2016), <투어리즘>(2018)으로 잘 알려진 '미야자키 다이스케' 감독의 네 번째 장편 영화다.

국내서 조금은 생소한 '미야자키 다이스케' 감독은 일본 요코하마 출신으로 '구로사와 아키라'와 '만다 구니토시' 같은 국제적으로 알려진 일본 거장 감독들 밑에서 일을 배웠다. 2013년 런던, 뉴욕, 베를린 등 주요 도시에서 운영되는 독립영화제 및 영화학교인 '레인댄스 영화제'(Raindance Film Festival)에서 '반드시 알아야 하는 일본 독립영화 감독 7인'에 뽑혔으며, 이후 베를린 탤런트'(the Berlinale Talents)에 선정된 바 있다. 특히, 그의 두 번째 장편영화 <야마토>는 유수의 국제영화제에서 상영되며 뉴욕타임즈로부터 찬사를 받았다.

<비디오포비아>는 오사카 한인촌에 사는 젊은 여성 '아이'(HIROTA Tomona)에 조명한다. 화상채팅을 통해 낯선 남자 앞에서 자위하거나 포르노를 종종 즐겨보는 그녀는 연기학원을 다니며 배우를 꿈꾸는 연기지망생이다. 어느 날 학원생들과 술을 마시고 클럽에 놀러 간 아이는 매력적인 한 남자와 마주한다. 그리고 그의 집에서 하룻밤을 보낸다. 다음날 아이는 인터넷 포르노 사이트에서 지난밤 남성과의 섹스 영상이 공유되고 있음을 확인하고 충격에 빠진다. 이처럼 영화는 최근 한국에서 발생한 '텔레그램 n번방·박사방 사건'을 떠올리게 한다.

이후 아이는 극심한 편집증 앓으며 정신적인 고통에 힘들어한다. 범인을 잡을 수도 없고, 경찰은 자신을 보호해 주지 못한다. 그래서 그녀는 극단적인 선택을 시도한다. 완벽히 다른 얼굴로 성형을 하고, 신분증까지 위조해 다른 사람이 되는 것. 이후 그녀는 완전히 다른 사람으로 바뀌어 좋은 남자와 결혼해 행복한 삶을 이어가지만, 여전히 자신의 과거에 쫓기는 듯 불안해하는 모습을 보인다. <비디오포비아>는 비교적 복잡하지 않은 이야기를 가진다. 영화가 보여주고자 하는 건 '디지털 성범죄'로 정신적 외상을 겪는 한 여성의 내면이다.

<비디오포비아>는 '아이'를 인상적으로 표현한다. 여기서 '아이의 연기' 두 가지 영화의 언어를 자리한다. 먼저 '아이'를 연기하는 배우의 몸짓, 이어 '연기'를 배우는 아이라는 인물이다. 전자의 경우에는 '무기력하고 무표정인 인물'로 인물로의 위치이고, 후자는 연기에 전혀 흥미가 없어 보이는 이 여성은 '왜 연기가 필요한가?'이다. 영화 속에서 '아야'는 고작 동생들과 몇 마디 나누는 정도의 대화가 고작이다. 활기가 없는 그녀는 흑백필름에 적합한, '색이 없는 인물' 그 자체다.

감독은 처음부터 흑백 이미지 안에 '아야'를 가두기 위한 목적을 지니는 듯 느껴진다. 애초에 그녀는 시체처럼 죽은 존재이며, 자위나 섹스와 같은 본능적인 충동에 반응하는 정도에 불과한 인물로 그려진다. 그녀의 무기력함은 기어코 비극적인 상황에 직면하기 위한 필수 요소인 셈이다. 그렇기에 그녀는 스스로 범인을 잡을 수도 없고, 이 세계의 공권력과 율법마저도 닿지 않는 사각지대에 위치한다. 누구도 그녀를 구원할 수 없는 갇힌 구조로, 이 인물이 편집증과 같은 정신적인 충격을 겪는 과정은 영화의 호흡을 가파르게 하며, 급한 전개를 급박해진다.

그러나 관객인 우린 이러한 감독의 의도를 이해하는 것보다 더 큰 과제를 가지게 된다. 그건 완전히 다른 얼굴로 살아가는('살아가야 하는'이라는 표현에 가까운) '아야'의 삶을 '다행이다'라고 봐야 하는지에 대한 고민이다. 수년간 살아온 자신의 모습을 도려내야 하는 상황에 대한 안타까움을 잊고, 좋은 사람과 결혼해 안정적인 삶을 살아가는 그녀를 지켜보면서 '안도감'을 가져야 하는 것이 맞는지. '그녀의 선택'에 대한 우린 어떤 감정과 생각을 가져야 하는지 되물어야 하는 극심한 혼란스러움에 빠진다.

이는 '만약 그녀가 다시 한번 이전과 같은 디지털 성범죄를 겪게 된다면, 그녀는 다시 또 다른 존재로 태어나기 위한 선택을 해야 하는 것인가'라는 딜레마에 빠진다. <비디오포비아>는 결국 '아야의 선택'으로부터 새롭게 시작하는 영화다. 옳고 그름이나 타당성 따위는 중요하지 않다. 우린 '왜 아야는 편집증적인 딜레마에 빠져야만 하는가'에 대한 근본적인 물음에 의문을 가지고, 그것을 풀어내야 할 실천적 의무를 져야 함에 집중해야 한다. 감독이 던지는 화두는 한 여성의 이야기가 아니고, '한 여성의 이야기'를 통해서 던지는 딜레마에 있다.

아야는 이전과 다른 모습으로 행복하게 살고 있지만, 그녀의 섹스 동영상은 여전히 포르노 사이트에 존재한다. 관객인 우린 아야의 섹스영상을 두고 “그녀는 이제 아야가 아니야”라고 말을 해야 한다. 물론 이 말을 뱉기 위해선 '그녀의 답'이 필요하다. 과연 그녀는 우리에게 어떤 답을 줄까. 그녀는 그 영상 속 여자를 자신이라 말할 수 있을까. <비디오포비아>는 제목 그대로, 카메라나 비디오를 지나치게, 또 극심하게 두려워할 수밖에 없는 상황을 직설적이고 사실적으로 표현한다. 피해자가 아닌 이상 이해와 공감을 입 밖으로 꺼낼 수조차 없게끔.

[코아르CoAR 오세준 기자, yey12345@ccoart.com]